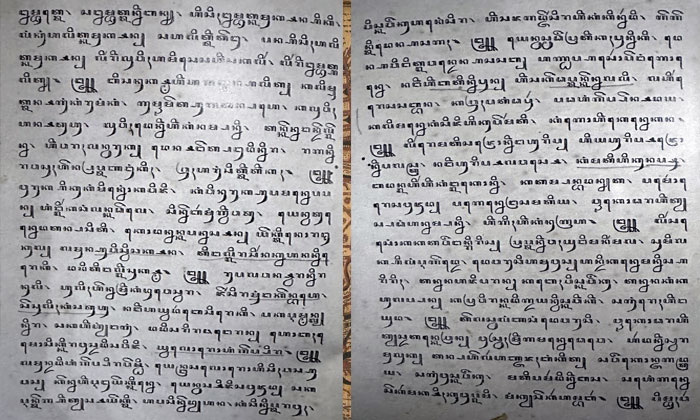

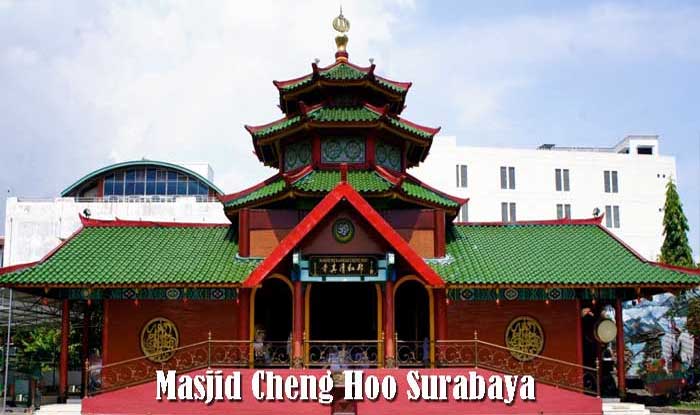

Ada yang istimewa di Surabaya tahu 2003, khususnya bagi para warga keturunan Tionghoa. Selain mendapat kunjungan Menteri Agama Prof. DR. Said Agil Husein Almunawar, masjid yang mereka bangun dengan biaya swadaya itu berhasil masuk dalam MURI (Musium Rekor Indonesia). Masjid Muhamamd Cheng Hoo Surabaya yang diresmikan tahun 2003 lalu menjadi simbol peranan da’i Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara. Masjid unik yang ingin menggambarkan keberagaman dan keindahan agama Islam.

Masjid Muhammad Cheng Hoo Surabaya

Nama masjid itu adalah Masjid Muhammad Cheng Hoo Indonesia. Jika Anda sedang berada di Surabaya, ada baiknya meluangkan sedikit waktu untuk berkunjung ke sana. Untuk menuju ke sana tidaklah sulit karena letaknya di jantung kota pahlawan, tepatnya di Jalan Gading, sekitar 500 meter arah barat THR (Taman Hiburan Rakyat) Surabaya. Tidak seperti layaknya masjid yang ada di sekitar kita, bentuknya tergolong ‘aneh’, bisa-bisa Anda mengira salah alamat karena mempergunaan arsitektur Cina abad pertengahan.

Secara fisik, bangunan berukuran 21×11 meter yang berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi itu menggambarkan Klenteng, tempat peribadatan umat Buddha keturunan Cina. Paling tidak dua hal yang meyakinkan kita bahwa bangunan itu benar-benar masjid karena kentalnya nuansa Islami dengan dominasi lafal Allah dalam tulisan Arab yang terbuat dari chrome di atas kubah yang berbentuk pagoda. Serta, pada bagian lain tertulis: Masjid Muhammad Cheng Hoo, di atas pintu utama dalam dua huruf Indonesia dan Cina.

Azan salat Asar baru dikumandangkan. Tampak di sisi kanan masjid beberapa orang antre mengambil air wudu, sebagian lainnya duduk mengisi shaf, khusyu’ dengan aktifitas masing-masing: membaca Al-Quran, berwirid, dan lainnya. Bagi Anda yang pernah menunaikan ibadah haji, pemandangan yang ada menggambarkan miniatur Islam. Semua berbaur, tidak ada batas antara pribumi dan non-pri.

Tak lama kemudian, iqamat dilantunkan. Para jamaah pun mengisi shaf yang ada. Bagi kaum hawa, tempatnya di sisi kiri. Tidak ada tabir penghalang antara jamaah laki-laki dan perempuan, kecuali struktur bangunannya (Lantai ruangan utama lebih tinggi, sekitar setengah meter, dibanding dua ruangan sayap kanan dan kiri). Di barisan pertama, terlihat berdiri seorang pemuda keturunan Tionghoa. Dari gerakannya terbaca kalau dia muallaf. Sebentar-sebentar menoleh ke depan, ke kanan atau ke kiri, seolah mencari tahu posisi yang sebenarnya seraya sesekali membetulkan posisinya. Usai salat, setiap jemaah pun kembali tenggelam dalam aktivitas masing-masing, termasuk sang muallaf tadi.

Seperti umumnya Klenteng, bangunan itu didominasi warna merah, ditimpa warna hijau pada gentengnya, dan sedikit kuning pada bagian-bagian tertentu. Ruangan utamanya berukuran 11×9 meter. “Arti filosofisnya, sebelas adalah ukuran Ka’bah saat pertama kali berdiri, sedang angka sembilan menandakan wali songo. Karena kalau diteliti, sebagian dari mereka kan keturunan Tionghoa?”, ujar Delfri Yusransyah Daz, Humas PITI Jatim kepada Alkisah.

Sedangkan dua ruangan sayap masing-masing berukuran 5,5×7 meter. Adapun kubah yang berbentuk pagoda itu bersusun tiga yang mengerucut ke atas, memiliki delapan sisi. Ini pun memiliki arti filosofis. “Menurut tradisi Tionghoa, angka delapan menandakan Pat Kwa yang artinya keberuntungan atau kejayaan,” jelas laki-laki asal Padang, Sumatera Barat itu. Diperkirakan bangunan itu dapat menampung sebanyak dua ratus jemaah. Bahkan khusus untuk salat Jumat mereka mendirikan tenda sehingga bisa menampung sekitar tujuh ratus jemaah.

Menurut Delfri, arsitekur masjid diupayakan maksimal agar setiap detail memiliki makna tersendiri. Secara umum, bentuknya terinspirasi oleh arsitektur cina kuno masjid Niujie di Beijing (dibangun tahun 996 M.). Maka tak heran jika dalam pelaksanaan pembangunannya terjadi perubahan di sana-sini. Tim yang dibentukpun terpaksa mondar-mandir Surabaya-Beijing demi sempurnanya bangunan yang menelan biaya sekitar Rp. 700 juta itu. Untuk mendapat disain yang pas dibutuhkan waktu tiga bulan. Sang arsitek Ir. Aziz Djohan, yang juga warga keturunan Cina asal Bojonegoro ini menghendaki sebuah masjid yang unik yang beda dengan yang lain sebagai cermin kekayaan Islam.

Pihak pengelola tidak ingin masjid itu terkesan eksklusif, cap yang selama ini melekat pada kaum Tionghoa. Kesan inklusif itu terlihat dari tidak adanya pintu atau jendela. Semua serba terbuka. Bahkan yang lebih ekstrem, seperti dituturkan seorang pengurus PITI (Persatuan Iman Tauhid Islam) Surabaya, ornamen dinding mihrab mirip dengan yang umumnya ada di gereja. Di samping itu, budaya setempat (Jawa) diadopsi. Misalnya bentuk joglo dan bedug yang tergantung rapih. Semua bahan pun berasal dari dalam negeri, misalnya marmer dari Tulungangung.

Akhirnya, sekitar satu tahun dari peletakan batu pertama (Oktober 2001), pembangunan dapat dirampungkan, dengan biaya keseluruhan (termasuk fasilitas gedung lainnya) sekitar 3,4 miliar. Dan pada peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad tahun lalu, tepatnya 13 Oktober 2002, dicanangkan soft opening (mulai ditempati salat berjemaah). Sedangkan peresmian seremonialnya (grand opening) dilaksanakan dua bulan lalu (28 Mei), dilakukan Menter Agama, sekaligus dalam rangka memperingati HUT PITI ke-42. Pada malam itu juga sertifikat MURI diserahkan. Dan penghargaan itu tidaklah berlebihan dibanding jerih upaya keras mereka, setelah dalam masa penantian selama enam belas tahun lamanya.

Seakan ingin menjelaskan keberadaannya, pada dinding pagar sisi kanan (utara) masjid terdapat monumen replika kapal yang dikendarai Laksamana Cheng Hoo, lengkap dengan pemandangan yang menggambarkan kondisi saat itu (abad ke-14). Terlihat wajah saudagar sekaligus panglima itu menggenggam secarik kertas, semacam ‘SK’ dari Kaisar Cina. Sedangkan di sisi selatan, berdiri sebuah gedung serba guna berlantai dua. Rencananya, lantai di atas gedung itu akan dimanfaatkan untuk lapangan tenis yang selama ini ada di halaman masjid. Sedangkan halaman yang ada, sebagian akan dipergunakan untuk pengembangan fungsi masjid.

Di samping kantor PITI Jatim dan PITI Surabaya, juga mangkal “Istana Balita” yang pengelolaannya dipercayakan kepada Kak Kresno (saudara kembar Kak Seto). Sekitar empat puluh anak menjadi siswa TK di sana. “Insyaallah tahun depan SD kita dirikan. Kita menginginkan nantinya sampai perguruan tinggi. Doakan saja”, ujar Delfri, bersemangat. Di sana juga disediakan tempat khusus untuk menangani autisme (anak-anak yang hiper-aktif). Yang membanggakan, ini adalah satu-satunya di Surabaya. Yayasan juga menyediakan kursus bahasa Mandarin. Menariknya, tidak sedikit warga pribumi yang mengikuti kursus itu.

Seperti disampaikan Delfri, Yayasan maupun PITI Jatim menginginkan ke depan masjid ini menjadi sentra bagi siapa saja, khususnya kaum Tionghoa, untuk mengenal Islam lebih dalam. Selama ini, tuturnya, dakwah yang dilakukan kepada komunitas Tionghoa baik melalui Paguyuban Masyarakat Tionghoa (PMT) maupun lainnya seperti sarana olahraga yang disediakan yayasan. Juz ‘Amma (Juz ke-30 dari Al-Quran) yang diterbitkan dengan terjemahan tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Mandarin) ternyata laku keras.

Lebih dari itu, selama berdiri, sudah 13 muallaf mengucapkan dua kalimah syahadat di masjid itu. “Sebetulnya mereka (masyarakat Tionghoa –red.) banyak yang tertarik dengan Islam, tapi kadang kita sendiri yang keburu apriori. Belum-belum sudah ditanyai kenapa masuk Islam, mau cari selamat ya? Nah, kan susah?”, paparnya.

Dari sini dapat dipahami jika tidak semua orang Tionghoa yang muslim menjadi anggota PITI. “Ya tidak masalah, yang penting muslim,” sambungnya. Ada semacam kekhawatiran di antara mereka, kalau-kalau PITI condong terhadap paham dan politik tertentu. “Kita ingin tampilkan Islam yang universal, tidak memihak. Makanya NU, Muhammadiyah, dan lainnya kita jadikan penasihat dalam PITI Jatim. Setiap Jumat kita datangkan khatib dari mereka, bergiliran. Seperti di masjid ini Ramadhan kemarin, salat tarawih dilakukan dalam dua versi: sebelas dan dua puluh tiga rakaat”.

Yang jelas, masyarakat Tionghoa Surabaya ingin membaur dan warna asal usul mereka dijadikan dan diterima sebagai kekayaan Islam. “Ke depan, kita ingin masjid ini menjadi obyek wisata reliji di Surabaya, di samping Ampel dan lainnya,” harap Delfri. Dan lebih dari itu, diharapkan akan menjadi simbol universalitas Islam itu sendiri, sehingga sekat-sekat yang selama ini menjadi penghalang pembauran bisa hilang.

Alhasil, kehadiran masjid Cheng Hoo Surabaya memiliki arti tersendiri, khususnya bagi umat Islam Jawa Timur. Setelah diresmikan, tak sedikit orang yang penasaran ingin mengetahui dari dekat, termasuk beberapa jemaah salat yang sempat ditemui Alkisah. Keunikannya tidak hanya menggoda hati kaum muslimin untuk datang ke sana. Menjelang peresmiannya, tak kurang dari Konsul Jenderal AS di Surabaya Philip Antweillerz dan Dubes RRC untuk Indonesia Lu Shu Min sempat berkunjung ke sana. Bahkan papan nama di atas pintu utama masjid adalah sumbangan sang Dubes.

Pendeknya, takmir masjid akan menyambut siapa saja yang berkunjung. Buku tamu akan disodorkan sebagai tanda bahwa kunjungan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka.

Muhammad Cheng Hoo, Jenderal Dari Cina

Dipakainya Muhammad Cheng Hoo sebagai nama masjid itu sangat tepat, mengingat peran dan jasanya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Cheng Hoo adalah satu tokoh muslim dalam pemerintahan Cina abad ke-14, yang berasal dari satu propinsi di bagian barat laut Cina bernama Xinjiang. Dia termasuk keturunan suku minoritas “Hui” yang berasal dari “Xi Yu” (Bukhara, tempat asal ahli hadits terkenal, Imam Bukhari).

Sejarah mencatat Xinjiang. sebagai pusat lalu lintas terkenal di dunia karena menghubungkan jalur barat dengan timur, yang kemudian oleh Ferdinand Paul Wilhelm Richthofen, seorang ahli geografi dari Jerman, disebut dengan Jalur Sutera. Jalur yang dibuka pada zaman Han (206 SM – 220 M) ini disebut sutera (dan keramik/porselen), karena dua produk inilah yang menjadikan Cina dikenal di seluruh dunia.

Di sisi keindahan alam dan tempatnya yang strategis (berbatasan dengan 8 negara: Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Mongolia dan India), Xinjiang juga dikenal sebagai propinsi yang memiliki komunitas paling lengkap. Agama Islam, Budha, Budha Tibet, Katolik, Kristen, Kristen Ortodoks, Tao, Shamanisme dan lain-lain berkembang tanpa ada gesekan-gesekan berarti di propinsi terbesar di Cina itu.

Selain itu, 46 dari 55 etnis minoritas yang ada di Cina hidup dengan rukun di sana. Dan 10 etnis di antaranya, yaitu Hui, Uigur, Khasak, Kirgiz, Uzbek, Tatar, Tajik, Salar, Dongxiang dan Bonan yang mayoritas beragama Islam. Di propinsi Xinjiang umat Islam mencapai 7,6 juta jiwa. Kini, umat Islam di RRC mencapai 20 juta orang. “Pemerintah RRC berprinsip bahwa agama adalah sebuah kebebasan. Maka, siapapun berhak memeluk agama yang diyakininya”, kata Dubes RRC di Indonesia Lu shu Min dalam satu kesempatan.

Membaca sejarahnya, seperti disebutkan dalam buku terbitan YMCHI, Muhammad Cheng Hoo atau Zheng He (1371-1435 M.) adalah seorang laksamana terkenal pada masa dinasti Ming. Cheng Hoo terlahir sebagai muslim, karena ayahnya dipanggil “Ma Hazhi” (haji). Sedangkan kakeknya bernama Medina, keturunan dari Bay An yang jika ditarik ke atas ada garis darah dari Zaidin Syekh Syamsudin, seorang raja di Xian-Yang di propinsi Yunnan.

Cheng Hoo, yang sejak kecil dikenal cerdas namun rendah hati, pada masa berikutnya dikenal sebagai tentara yang banyak membantu dalam memenangi beberapa pertempuran, sehingga Kaisar Zhu Di Ma He menganugerahkannya gelar marga “Zheng” dan mempromosikannya menjadi kasim perdana yang berkuasa penuh dalam memimpin semua kaum kasim intern di istana kerajaan.

Pada tahun 1405, Kaisar Ming menjadikannya panglima armada dengan misi utama memperluas sekaligus mempererat hubungan kenegaraan antara Tiongkok dengan negara-negara di Asia-Afrika, baik dalam bidang perdagangan, kebudayaan dan lainnya. Selama 28 tahun tugasnya (1405-1433) Laksamana Cheng Hoo telah mengarungi Samudera Hindia sebanyak tujuh kali, dan memimpin awak kapal lebih dari 27.800 orang. Dialah yang pertama kali membuka jalur pelayaran langsung dari Tiongkok ke Samudera Hindia, Laut Merah dan pantai timur benua Afrika.

Sepanjang pelayarannya, tak kurang dari 50 negara dikunjunginya, 40 jalur pelayaran lintas negara dan benua dirintisnya, termasuk “Jalur Sutera dan Porselin”. Jka dihitung, lebih dari 296 ribu kilometer yang telah dilaluinya. Di samping itu ia kumpulkan berbagai data, peta dan skema pelayaran yang tak ternilai harganya bagi dunia pelayaran dan maritim serta ilmu bumi.

Perkembangan navigasi dunia pun mencapai puncaknya pada masanya. Prestasi ini menempatkannya bukan hanya sebagai pelaut terbesar dalam sejarah Tiongkok, tapi lebih dari itu ia adalah pelaut besar pertama di dunia (kedua setelah Marcopolo), jauh sebelum para navigator terkenal melakukannya, seperti Christopher Columbus (penemu benua Amerika), Vasco da Gama atau Ferdinand Magellan. Tapi sayangnya, nama Cheng Hoo tenggelam oleh kebesaran nama ketiga orang tadi.

Disebutkan, bahwa di antara negara dan kerajaan yang sempat dikunjungi Cheng Hoo adalah kerajaan Majapahit, Semboja (Palembang) dan Samudera Pasai (Aceh). Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah tempat yang selalu menjadi tempat favorit persinggahannya. Misi berat yang diembannya tidak melupakan niatnya dalam berdakwah. Konon, Cheng Hoo sempat membangun beberapa masjid, di antaranya di Semarang (sekarang jadi Klenteng), Pantai Ancol Jakarta dan Palembang.

Tentang dakwahnya ini Buya Hamka berkata: “Satu nama muslim dari Cina yang amat erat kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia dan tanah Melayu adalah Laksamana Cheng Hoo (Zheng He)”. Dan akhirnya, Muhammad Cheng Hoo, sang laksamana agung itu wafat dalam perjalanan pulangnya dari nusantara, dan jasadnya dikuburkan di tengah lautan.

Artikel Khazanah lain yang menarik untuk dibaca:

Satu hal yang bisa dicatat, melihat tahun pengembaraannya (sejak 1405), berarti ia satu zaman dengan Walisongo. Sebagai pembanding, dalam “Penyebaran Islam di Asia Tenggara” karangan Dr. Muhammad Hasan Al-Aydrus, disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim –walisongo pertama– memasuki pulau Jawa dan mengajak raja Majapahit masuk agama Islam pada tahun 801 H./1398 M, dan wafat tahun 1419 M.

Paling tidak, eksistensi serta peran Muhammad Cheng Hoo semakin meneguhkan betapa tersebarnya Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para da’i dari daratan Tiongkok, di samping tentu saja para da’i dari Hadramaut Yaman. Tengok saja para Walisongo jika dicermati sebagian di antaranya berdarah Cina. Misalnya Sunan Ampel. Ia adalah putera Maulana Ibrahim Asmoro (As-Samarqandi) dan ibunya keturunan Cina asal Champa, Kamboja. Dan Sunan Bonang, Sunan Drajat serta Sunan Lamongan, adalah putera Sunan Ampel. Sedangkan Sunan Demak dan Sunan Giri adalah menantu beliau.

Dari Sunan Ampel ini banyak tokoh dilahirkan, termasuk Hadratus Syaikh KH. Kholil Bangkalan, KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ali Ma’shum (Krapyak Yogya/Lasem), KH. Mutamakkin (Kajen Pati), Kyai Hamid Pasuruan dan lainnya. Di sisi lain, konon Sunan Bonang pun memperistri puteri seorang raja dari Cina, seperti dapat kita lihat di satu bukit kecil tempat petilasan Sunan Bonang di Desa Bonang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Begitu juga Sunan Gunung Jati. Bahkan, kota Palembang sendiri berasal dari nama seorang murid Sunan Gunung Jati bernama Pan Lian Bang, yang diutus berdakwah di kawasan tersebut.

Kalau toh pada akhirnya disimpulkan bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah Cina, bisa dimaklumi. Karena sejarah mencatat betapa Islam sendiri datang ke negeri Cina sejak masa-masa awal kehadirannya. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa’d ibn Abi Waqqash tercatat sebagai penyebar Islam pertama di negeri sutera itu, dan akhirnya wafat di sana. Nama “Saicu Waqs” yang tertera pada sebuah makam tak jauh dari masjid agung Quangzhou Xinjiang, diyakini adalah makam beliau –dalam ejaan Cina).

Agaknya, pemilihan nama masjid Muhammad Cheng Hoo, sangatlah tepat. Karena seperti dituturkan Delfri, salah satu tujuannya adalah untuk menegaskan betapa agama Islam bukan ‘barang’ asing bagi komunitas Tionghoa. Bahkan Islam juga salah satu agama leluhur mereka.